Tabula Peutingeriana – Pantalla individual

| Topónimo (simplificado): | Mesembria |

| Nombre (moderno): | Nesebur/Nesebar |

| Imagen: |  Al detalle de la imagen |

| Topónimo antes | XVI Templo Jouis (Templo Iovis) |

| Topónimo después | XII Ancialis |

| Imagen alternativa | --- |

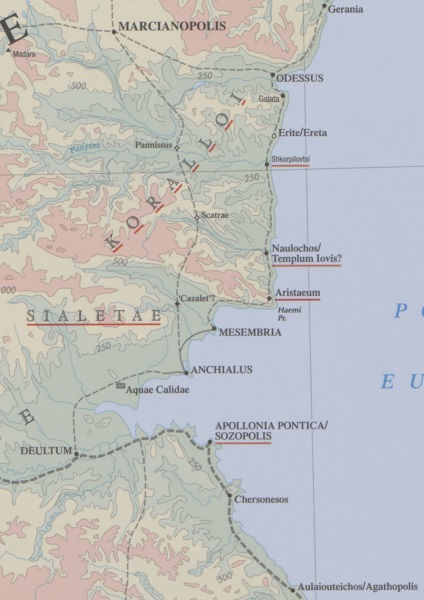

| Imagen (Barrington 2000) |

|

| Imagen (Scheyb 1753) | --- |

| Imagen (Welser 1598) | --- |

| Imagen (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/216882 |

| Área: | Área de los Balcanes del norte |

| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |

| Cuadrícula: | 7A4 |

| Color del topónimo: | negro |

| Tipo de viñeta: | --- |

| Itinerario: |

|

| Nombres alternativos (diccionarios): | Mesambria (DNP) |

| Nombre A (RE): | Mesambria [1] - https://elexikon.ch/RE/XV,1_1073.png |

| Nombre B (Barrington Atlas): | Mesembria (22 E6) |

| Nombre C (TIR / TIB /otros): |

|

| Nombre D (Miller): | Mesembria |

| Nombre E (Levi): |

|

| Nombre F (Ravenate): |

|

| Nombre G (Ptolemaios): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Datación del topónimo en la TP: | --- |

| Fundamento para la datación: |

|

| Comentario al topónimo: |

Miller, Itineraria, Sp. 513: |

| Bibliografía: |

Miller, Itineraria, Sp. 513. |

| Última elaboración: | 25.06.2025 11:17 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=1053 [zuletzt aufgerufen am 14.10.2025]