Tabula Peutingeriana – Pantalla individual

| Topónimo (simplificado): | Epitauro |

| Nombre (moderno): | Cavtat |

| Imagen: |  Al detalle de la imagen |

| Topónimo antes | XX Asamo |

| Topónimo después | XX Resinum |

| Imagen alternativa | --- |

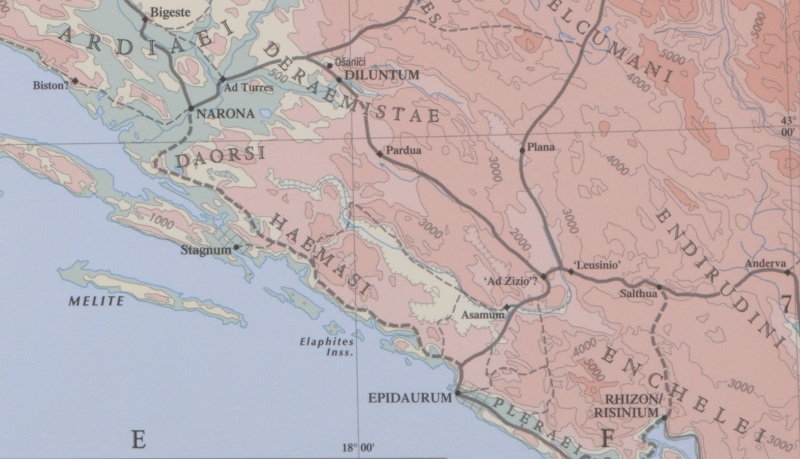

| Imagen (Barrington 2000) |

|

| Imagen (Scheyb 1753) | --- |

| Imagen (Welser 1598) | --- |

| Imagen (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/197263 |

| Área: | Área de los Balcanes del norte |

| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |

| Cuadrícula: | 6A1 |

| Color del topónimo: | negro |

| Tipo de viñeta: | A Torre doble |

| Itinerario: | Epidauros (520,2) |

| Nombres alternativos (diccionarios): | Epidaurum (DNP) |

| Nombre A (RE): | Epidaurum |

| Nombre B (Barrington Atlas): | Epidaurum (20 F7) |

| Nombre C (TIR / TIB /otros): | Epidaurum (TIR K 34, 52) |

| Nombre D (Miller): | Epitauro |

| Nombre E (Levi): | Epitauro (A,I,1) |

| Nombre F (Ravenate): |

|

| Nombre G (Ptolemaios): | Ἐπίδαυρος (2,16,5) |

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Datación del topónimo en la TP: | Comienzos del imperio (incluida la dinastía flavia) |

| Fundamento para la datación: |

Namensform nicht vor 71 n. Chr. belegt (s. Kommentar). |

| Comentario al topónimo: |

Gleiche Namensform wie TP: |

| Bibliografía: |

Bijađija, Bruno: Rimska religija i kultovi u Epidauru / Roman Religion and Cults in Epidaurum, Archaeologica Adriatica 6, (2012), 67-86. https://hrcak.srce.hr/106605 |

| Última elaboración: | 01.01.2025 20:59 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=877 [zuletzt aufgerufen am 14.10.2025]