Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

| Toponym TP (aufgelöst): | Antipoli |

| Name (modern): | Antibes |

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | (unnamed/illegible, no. ID 3698) |

| Toponym nachher | X Varvm (Varum) |

| Alternatives Bild | --- |

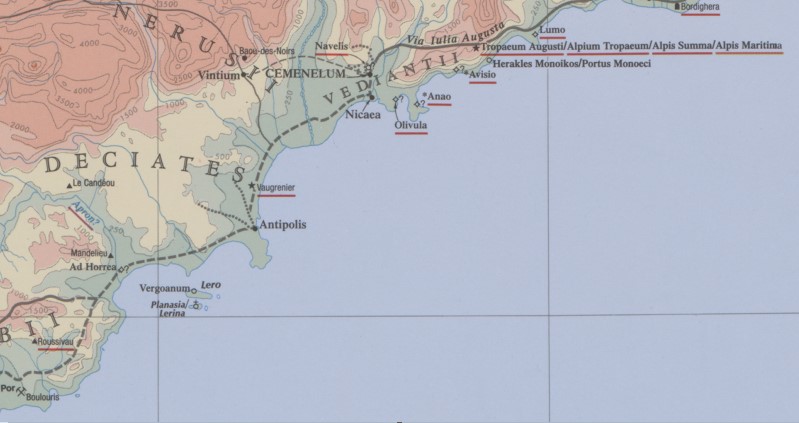

| Bild (Barrington 2000) |

|

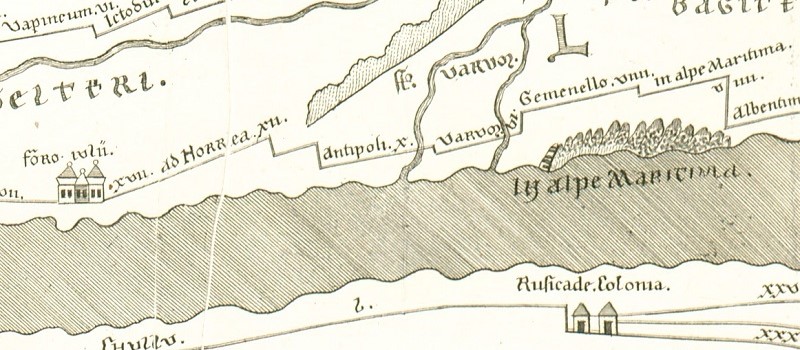

| Bild (Scheyb 1753) |

|

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Großraum: | Gallien/Germanien |

| Toponym Typus: | Ortsname ohne Symbol |

| Planquadrat: | 2B2 / 2B3 |

| Farbe des Toponyms: | schwarz |

| Vignette Typus : | --- |

| Itinerar (ed. Cuntz): | (297,2) |

| Alternativer Name (Lexika): | Antipolis (DNP) |

| RE: | Antipolis [1] |

| Barrington Atlas: | Antipolis (16 D2) |

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Antipoli |

| Levi: |

|

| Ravennat: |

|

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): | Ἀντίπολις (2,10,8) |

| Plinius: | Antipolis (3,35; 3,79) |

| Strabo: |

|

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | --- |

| Begründung zur Datierung: |

|

| Kommentar zum Toponym: |

Im 5. Jh. v. Chr. als Massilische Kolonie im Gebiet der Deciates gegenüber von Nikaia (daher der Name, oder s. u. Strabo 4,1,5) gegründet. Die Hafenstadt entwickelte sich zu einem zentralen Handelsplatz. 154 v. Chr. wurde wurde Antipolis von den Ligures bedrängt und rief die Römer zu Hilfe (Pol. 33,8,2). Seit dem späten 1. Jh. Teil der Provinz Gallia Narbonensis (s. Lafond, Y. (. (2006). Antipolis. In Der Neue Pauly Online. Brill. https://doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e125260), dort weitere Literatur). |

| Literatur: |

Desjardins, Table, p. 63, col. 2-3, no. 10. |

| Letzte Bearbeitung: | 08.01.2026 14:54 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige.php?id=3301 [zuletzt aufgerufen am 01.03.2026]