Tabula Peutingeriana – Single display of hits

| Toponym TP (renewed): | Thitu (=Tanis) |

| Name (modern): | San el-Hagar |

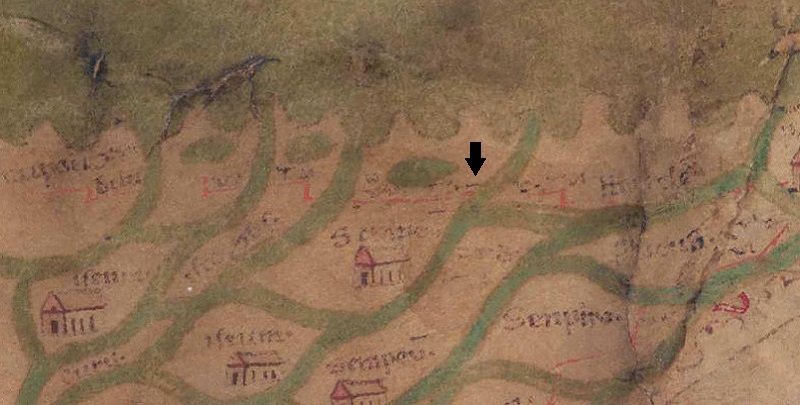

| Image: |  To the image detail |

| Toponym before | Tmu (Thmuis) |

| Toponym following | |

| Alternative Image | --- |

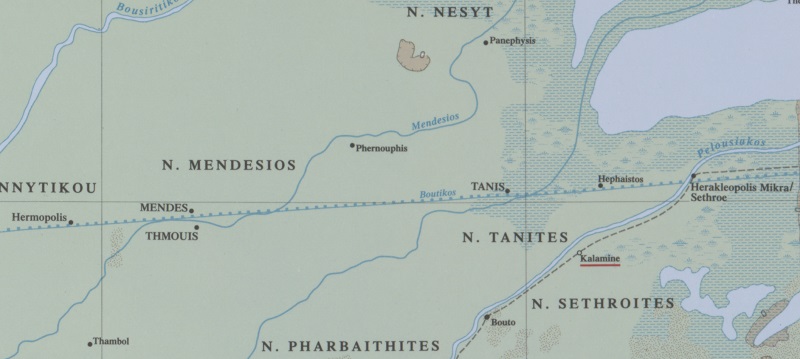

| Image (Barrington 2000) |

|

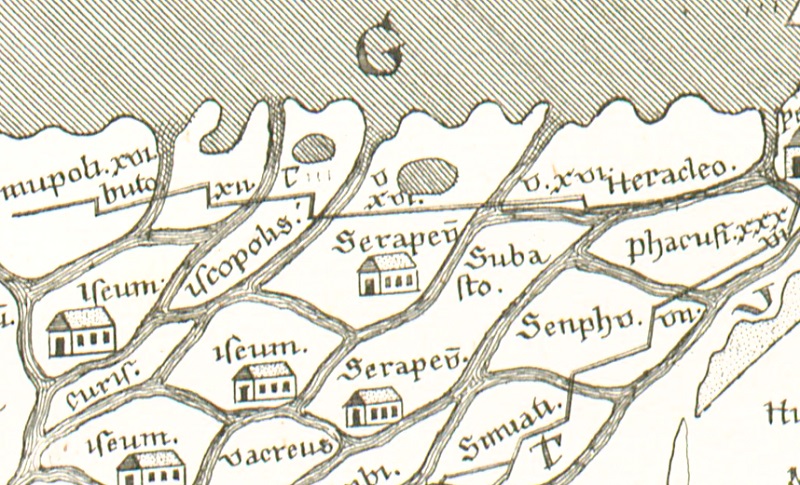

| Image (Scheyb 1753) |

|

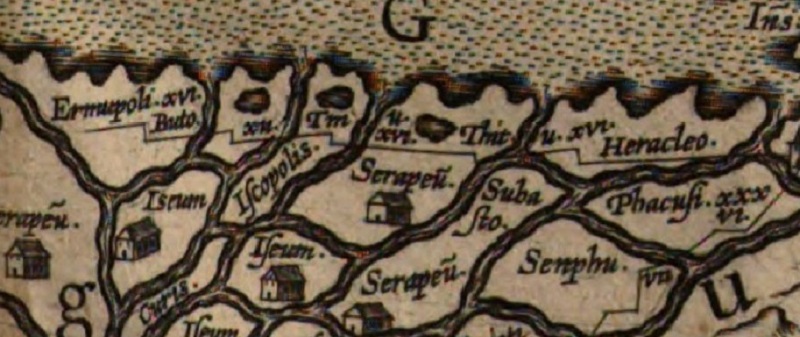

| Image (Welser 1598) |

|

| Image (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/727236 |

| Area: | Egypt/Nile/Ethiopia |

| Toponym Type: | Toponym, no Symbol |

| Grid square: | 8C4 |

| Toponym Color: | black |

| Vignette Type : | --- |

| Itinerary: | Tanis (153,1) |

| Alternative Name (Lexica): |

|

| Name A (RE): | Tanis (870) |

| Name B (Barrington Atlas): | Tanis (74 F2) |

| Name C (TIR/TIB/others): |

|

| Name D (Miller): | 74 F2 |

| Name E (Levi): |

|

| Name F (Ravennate): | Thedis (p. 34.29), Thanis (p. 34.40), Thenis (p. 35.23), Pannis? (p. 35.31), Tani (p. 90.09) |

| Name G (Ptolemy): | μητρόπολις Τάνις (4,5,52) |

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Dating from Toponym on TP: | Roman Imperial Period (2nd century) |

| Argument for Dating: | Der Ort ist in der griechischen und lateinischen Literatur schwach bezeugt. Die ältesten Belege stammen von Strabo (Strab. 17, 1, 20 [802]), Ptolemaios (4, 5, 52) und aus dem Itinerarium Antonini (153, 1) . Die Datierung lässt sich nur aus dem Kontext erschließen, muss also spekulativ bleiben. Daher erfolgt mit Vorsicht eine Zuordnung zu einer Kopierstufe der frühen oder hohen Kaiserzeit. |

| Commentary on the Toponym: |

Der Name der westlichen Nachbarstation von Heracleo ist unlesbar, es sind nur noch Buchstabenreste zu erkennen. Es dürfte sich aber um einen mit schwarzer Tinte geschriebenen Eintrag handeln, wie es auf auf der Tabula Peutingeriana auch bei anderen Toponymen ohne Vignette der Fall ist. Welser (1598) liest Thie, Scheyb (1753) hat an dieser Stelle nur v, Miller rekonstruiert Thitv. Es handelt sich dabei sicherlich um Tanis im Tanitischen Gau im nordöstlichen Delta (nicht zu verwechseln mit Tanis im Fayyum, BAtlas 75 E2). Ebenso wie Heracleo liegt diese Station an dem Verbindungskanal zwischen dem Pelusischen und dem Kanopischen Nilarm und wird auch im Itinerarium Antonini als nächste Station westlich von Herakleopolis aufgelistet (ItAnt 153, 1: Tanis). Dass an dieser Stelle tatsächlich Tanis dargestellt ist, legt sich dadurch nahe, dass der Ort zusammen mit Buto, Thmuis, Hermopolis und Herakleopolis Mikra zu den wichtigen Stationen am Boutikos-Kanal zählte, vgl. z.B. die Itinerare P. Ryl. Gr. 4, 627 (300-325 n.Chr.), Rs. Kol. II 227 und P. Ryl. Gr. 4, 628 (317-323 n.Chr.), die Tanis hinter Thmuis und vor Herakleopolis auflisten. Tanis (Τάνις) ist die gräzisierte Form des ägyptischen Ortsnamens Ḏ‛nt, dessen erste ausführlichere Bezeugung um 1000 v.Chr. der Reisebericht des Wenamun bietet (1, 3-1, 8). Seit der 21. Dynastie war Tanis Residenz und Begräbnisort der unterägyptischen Könige. Auf diese Zeit gehen auch die dortigen wichtigsten Tempel (z.B. für Amun) zurück. Der Isishymnus (P. Oxy. 11, 1380 [2.Jh. n.Chr.], 59: Τάνις) bezeugt dort einen Isiskult. Seit der 26. Dynastie fungierte der Ort als Gaumetropole des 19. Gaus, jedoch nicht mehr als Herrscherresidenz. Auch unter den Ptolemäern hatte Tanis offenbar noch eine gewisse Bedeutung. Noch in römischer Zeit war Tanis als wichtiger Knotenpunkt für Ägyptens Osthandel bedeutsam und war bis ins 5.Jahrhundert Bischofssitz, auch wenn Pelusion schon auf Grund seiner straegischen Bedeutung der wichtigere Ort blieb. Strabo bezeichnet den Ort als „große Stadt“ (Strab. 17, 1, 20 [802]: πόλις μεγάλη Τάνις). In der Spätantike setzte offenbar der Verfall von Tanis ein: Im 7.Jh. n.Chr. beschreibt Johannes von Nikiu in seiner Chronik Tanis als Ruinenstätte. - Vgl. auch zu Thmuis und Herakleopolis: (unnamed / illegible, no. 59) [-?-] und Heracleo. |

| References: |

Miller, Itineraria, Sp. 870; |

| Last Update: | 11.11.2024 17:27 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_en.php?id=2795 [last accessed on February 22, 2026]