Tabula Peutingeriana – Single display of hits

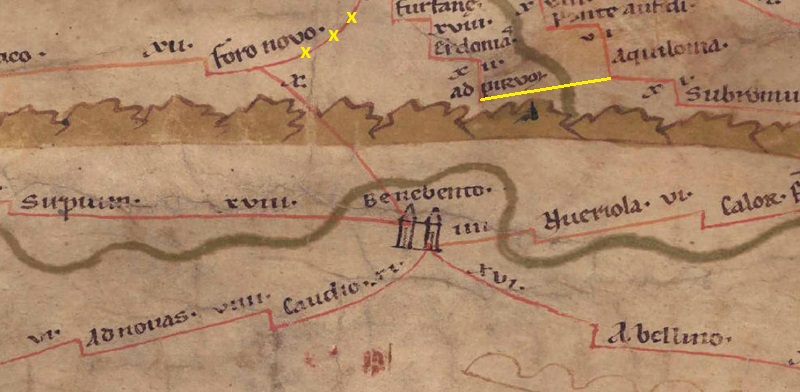

| Toponym TP (renewed): | Benebento |

| Name (modern): | Benevento |

| Image: |  To the image detail |

| Toponym before | X Foro Novo XVIII Sirpium XI Caudio |

| Toponym following | IIII Nueriola XVI Abellino |

| Alternative Image |

|

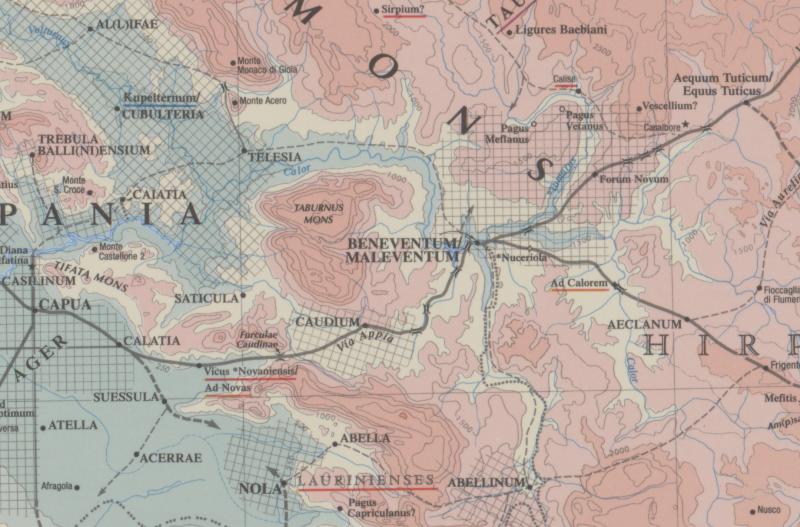

| Image (Barrington 2000) |

|

| Image (Scheyb 1753) | --- |

| Image (Welser 1598) | --- |

| Image (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/432721 |

| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Benevento |

| Area: | Italy |

| Toponym Type: | Toponym with Symbol |

| Grid square: | 5B4 / 5B5 |

| Toponym Color: | black |

| Vignette Type : | A Twin Towers |

| Itinerary: | Benevento (111,6; 112,1; 120,1; 121,8; 122,3; 302,2; 304,4; 304,6; 305,5), civitas Benevento (610,11) |

| Alternative Name (Lexica): | Beneventum (DNP) |

| Name A (RE): | Beneventum [2] - https://elexikon.ch/RE/III,1_273.png, - https://elexikon.ch/RE/SI_249.png |

| Name B (Barrington Atlas): | Beneventum/Maleventum (44 G3) |

| Name C (TIR/TIB/others): |

|

| Name D (Miller): | Benebento |

| Name E (Levi): | Benebento (A,I,2) |

| Name F (Ravennate): | Beneventus (p. 72.06), Beneventane (p. 72.45) |

| Name G (Ptolemy): | Βενεουέντον (3,1,67; 8,8,6) |

| Plinius: | Hirpinorum colonia una Beneventum, quondam Malleventum (3,105) |

| Strabo: | Βενεουέντον (5,4,10; 5,4,11; 6,3,7) |

| Dating from Toponym on TP: | Late Hellenism (after 200 BC) |

| Argument for Dating: | Erste überlieferte literarische Erwähnung bei Polybios. |

| Commentary on the Toponym: |

Kommentar (Köhner) |

| References: |

[1] Buonocore, Marco, Beneventum, in: DNP 2 (1997), Sp. 563. |

| Last Update: | 22.11.2025 23:05 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_en.php?id=374 [last accessed on November 24, 2025]