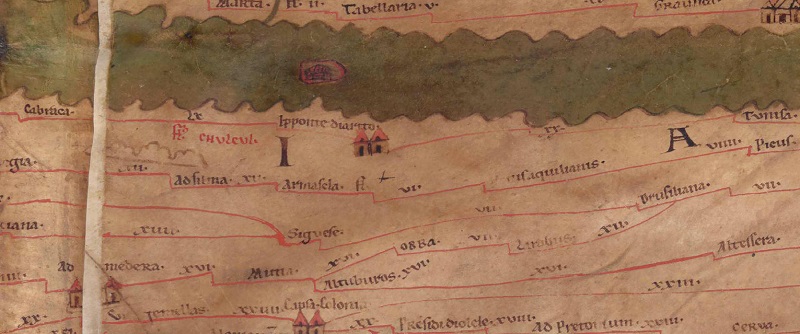

Tabula Peutingeriana – Pantalla individual

| Topónimo (simplificado): | Ipponte diarito |

| Nombre (moderno): | Bizerte/بنزرت |

| Imagen: |  Al detalle de la imagen |

| Topónimo antes | - (unnamed / illegible, no. 35) |

| Topónimo después | - (unnamed / illegible, no. P) |

| Imagen alternativa | --- |

| Imagen (Barrington 2000) |

|

| Imagen (Scheyb 1753) | --- |

| Imagen (Welser 1598) | --- |

| Imagen (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/315038 |

| Área: | África Proconsular |

| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |

| Cuadrícula: | 4C1 |

| Color del topónimo: | negro |

| Tipo de viñeta: | A Torre doble |

| Itinerario: | Hippone Zarito (21,4) |

| Nombres alternativos (diccionarios): | Hippo (DNP) |

| Nombre A (RE): | Hippo [9] Hippo Diarrhytus |

| Nombre B (Barrington Atlas): | Hippo Diarrhytus (32 E2) |

| Nombre C (TIR / TIB /otros): |

|

| Nombre D (Miller): | Ipponte diarito |

| Nombre E (Levi): | Ipponte diarito (A,III,1) |

| Nombre F (Ravenate): | °Ypocre Zareston (p. 39.07); °Ypone Zenetum (p. 88.34) |

| Nombre G (Ptolemaios): | Ἱππὼν διάρρυτος (4,3,6) |

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Datación del topónimo en la TP: | --- |

| Fundamento para la datación: |

|

| Comentario al topónimo: |

Kommentar (Talbert): |

| Bibliografía: |

Miller, Itineraria, Sp. 910f.; |

| Última elaboración: | 23.10.2024 17:22 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=2952 [zuletzt aufgerufen am 15.11.2025]