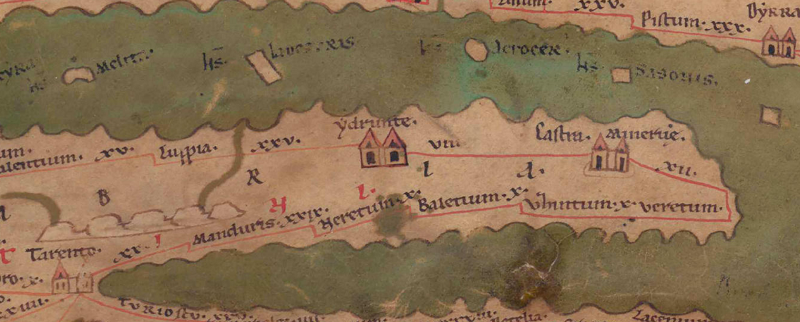

Tabula Peutingeriana – Pantalla individual

| Topónimo (simplificado): | Ydrunte |

| Nombre (moderno): | Otranto |

| Imagen: |  Al detalle de la imagen |

| Topónimo antes | XXV Luppia |

| Topónimo después | VIII Castra Mineruae (Castra Minervae) |

| Imagen alternativa | --- |

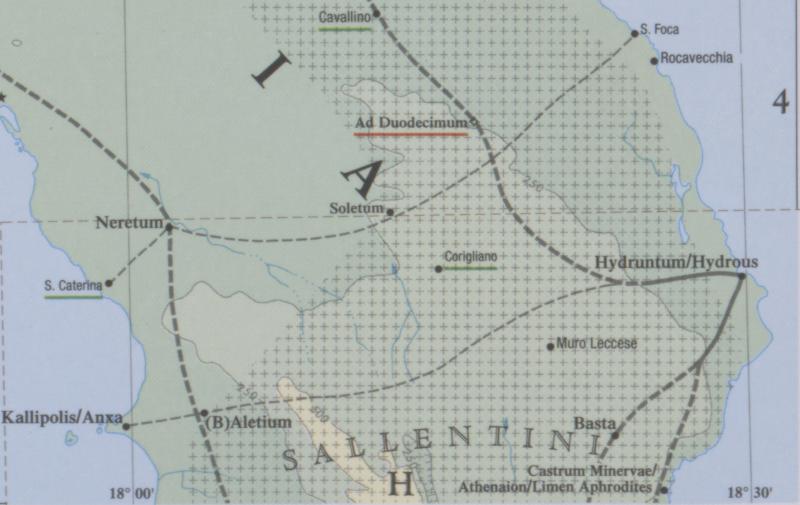

| Imagen (Barrington 2000) |

|

| Imagen (Scheyb 1753) | --- |

| Imagen (Welser 1598) | --- |

| Imagen (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/442615 |

| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Otranto |

| Área: | Italia |

| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |

| Cuadrícula: | 6A1 / 6A2 / 6B2 |

| Color del topónimo: | negro |

| Tipo de viñeta: | A Torre doble |

| Itinerario: | Hydrunto (115,7; 118,4; 323,9; 329,1), Hidrunto (489,4), Hidrunti (497,4; 521,1), Odronto mansio (609,5), Ydrunti (489,6), ad Traiectum (115,7), traiectus Aulonam (323,9; 329,1; 497,4; 609,5) Cassiopen (521,1), insulam Sassonis (489,4), litoraria Leucas provinciae (489,6) |

| Nombres alternativos (diccionarios): | Hydruntum (DNP) |

| Nombre A (RE): | Hydruntum |

| Nombre B (Barrington Atlas): | Hydruntum/Hydrous (45 H4) |

| Nombre C (TIR / TIB /otros): |

|

| Nombre D (Miller): | Ydrunte |

| Nombre E (Levi): | Ydrunte (A,I,37) |

| Nombre F (Ravenate): | Ydranta (p. 14.61), Ydrontus (p. 69.09), °Ydranto (p. 84.29) |

| Nombre G (Ptolemaios): | Ὑδροῦς (3,1,1; 3,1,14) |

| Plinius: | Hydruntum (3,100), Hydrus (3,101) |

| Strabo: | Ὑδροῦς πολίχνη (6,3,5) |

| Datación del topónimo en la TP: | Clásico (siglos V - IV a.C.) |

| Fundamento para la datación: | Erste überlieferte literarische Erwähnung bei Pseudo-Skylax. |

| Comentario al topónimo: |

Kommentar (Köhner) |

| Bibliografía: |

[1] Desjardins, Table, p. 215, col. 2, no. 7. |

| Última elaboración: | 12.11.2025 17:05 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=419 [zuletzt aufgerufen am 15.11.2025]