Tabula Peutingeriana – Pantalla individual

| Topónimo (simplificado): | Emona |

| Nombre (moderno): | Ljubljana |

| Imagen: |  Al detalle de la imagen |

| Topónimo antes | XII Nauporto |

| Topónimo después | VIIII Savo Flumen VIIII Aceruone |

| Imagen alternativa | --- |

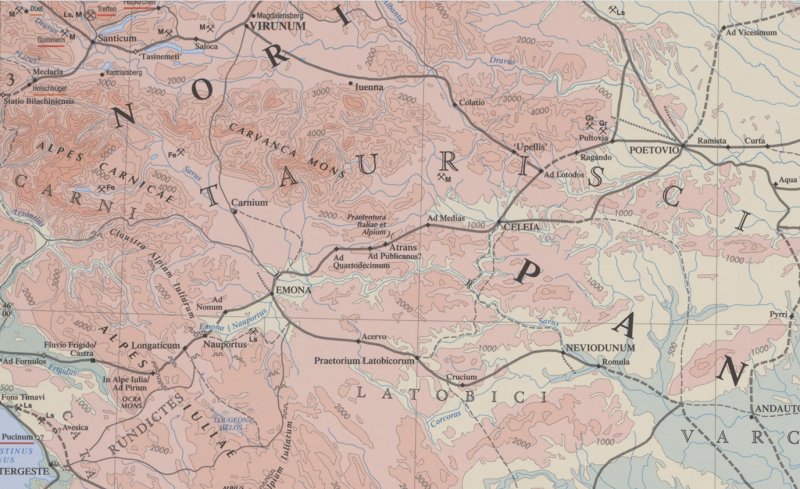

| Imagen (Barrington 2000) |

|

| Imagen (Scheyb 1753) | --- |

| Imagen (Welser 1598) | --- |

| Imagen (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/197258 |

| Área: | Italia |

| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |

| Cuadrícula: | 4A1 |

| Color del topónimo: | negro |

| Tipo de viñeta: | A Torre doble |

| Itinerario: | Hemona (259,11); civitas Emona (560,7); 129,2 |

| Nombres alternativos (diccionarios): | Emona (DNP) |

| Nombre A (RE): | |

| Nombre B (Barrington Atlas): | Emona (20 B3) |

| Nombre C (TIR / TIB /otros): | Emona (TIR L 33, 36 ) |

| Nombre D (Miller): | Emona |

| Nombre E (Levi): | Emona (A,II,1) |

| Nombre F (Ravenate): | Atamine (p. 58.11) |

| Nombre G (Ptolemaios): | Ἤμωνα (2,14,7; 8,7,6) |

| Plinius: | Emona (3,128), colonia Emona (3,147) |

| Strabo: |

|

| Datación del topónimo en la TP: | Comienzos del imperio (incluida la dinastía flavia) |

| Fundamento para la datación: | In dieser offenbar "klassischen" Form ist das Toponym in der Literatur belegt von Plin. nat. 3,128 bis zu Iulius Honorius (sp. 4. Jh.?, jedenfalls vor Cassiodor, Mitte 6. Jh.). Der Ort war auch noch in der Spätantike von einiger Bedeutung, was zur Vignette rechtfertigen würde. |

| Comentario al topónimo: |

Zugehörigkeit: Das Territorium von E., das erst zu Pannonia superior, seit Ptolem. II 14, 5 zu Italien gehörig bezeichnet wird (Mommsen CIL III p. 480.[10] H. Kiepert Formae orbis antiqui XVII Beibl. 6, 62), lassen am sichersten die Meilensteine bestimmen, da die Straßen in demselben von der Kolonie aus vermessen sind (aus RE) |

| Bibliografía: |

Herbert Graßl, Emona, in: DNP III, 1997, 1011; |

| Última elaboración: | 09.10.2025 16:43 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=638 [zuletzt aufgerufen am 14.11.2025]