Tabula Peutingeriana – Pantalla individual

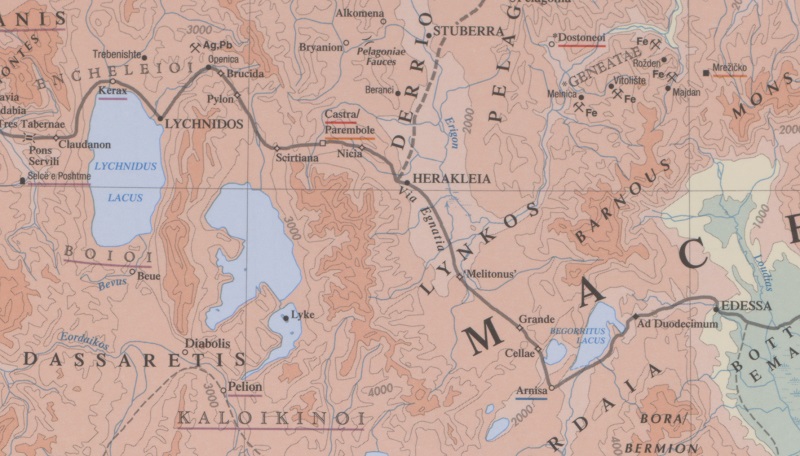

| Topónimo (simplificado): | Heraclea |

| Nombre (moderno): | near Bitola |

| Imagen: |  Al detalle de la imagen |

| Topónimo antes | XI Ceramie XI Nicea |

| Topónimo después | XXXII Cellis |

| Imagen alternativa | --- |

| Imagen (Barrington 2000) |

|

| Imagen (Scheyb 1753) | --- |

| Imagen (Welser 1598) | --- |

| Imagen (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/481861 |

| Área: | Área de los Balcanes del sur |

| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |

| Cuadrícula: | 7B1 |

| Color del topónimo: | negro |

| Tipo de viñeta: | A Torre doble |

| Itinerario: | Heraclea (319,1); Heraclia (330,3); civitas Heraclea (606,9) |

| Nombres alternativos (diccionarios): | Herakleia (DNP) |

| Nombre A (RE): | Herakleia 5 |

| Nombre B (Barrington Atlas): | Herakleia (49 D2) |

| Nombre C (TIR / TIB /otros): | Herakleia (TIR K 34, 62; TIB 1, 172) |

| Nombre D (Miller): | Herclea |

| Nombre E (Levi): | Heraclea (A,I,14) |

| Nombre F (Ravenate): | Eraclia Xantica (p. 51,35); Ieraclea (p. 51,41); |

| Nombre G (Ptolemaios): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Datación del topónimo en la TP: | Período Imperial (Severos y siglo III) |

| Fundamento para la datación: | Die Namensform "Heraclea" ist für diesen Ort nur im 3. Jh. n. Chr. überliefert. In dieser Zeit erhielt die Stadt auch den Ehrentitel Septimia Aurelia Heraclea, was gut zu der Auszeichnung mit einer Doppelturmvignette passt. |

| Comentario al topónimo: |

Gleiche Namensform: |

| Bibliografía: |

Dimitrova, Elizabeta: From the image of the cosmos to painted dogma. Heraclea Lyncestis. Mosaic pavements, Makedonsko nasledstvo 9 Nr.27 (2006), 3-22. |

| Última elaboración: | 15.01.2025 16:31 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=915 [zuletzt aufgerufen am 14.10.2025]