Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

| Toponym TP (aufgelöst): | Antiochia |

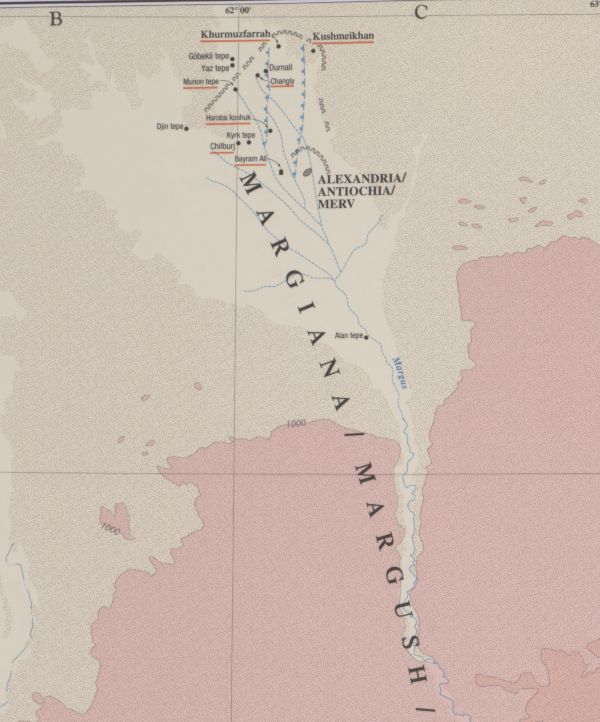

| Name (modern): | Erk Kala / Gyaur Kala (Barrington) |

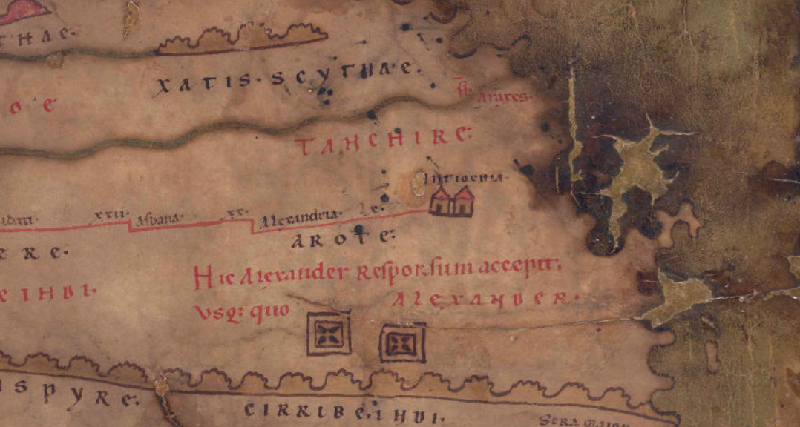

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | LX Alexandria |

| Toponym nachher | |

| Alternatives Bild | --- |

| Bild (Barrington 2000) |

|

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/961873 |

| Großraum: | Asien östl. d. Maiotis (Asowsches Meer), nördl. d. Taurus |

| Toponym Typus: | Ortsname mit Symbol |

| Planquadrat: | 11A5 |

| Farbe des Toponyms: | schwarz |

| Vignette Typus : | A Doppelturm |

| Itinerar (ed. Cuntz): |

|

| Alternativer Name (Lexika): | Alexandreia [5] Antiocheia [7] (DNP) |

| RE: | Alexandreia [3] - https://elexikon.ch/RE/I,1_1389.png, Antiocheia [12] - https://elexikon.ch/RE/I,2_2445.png |

| Barrington Atlas: | Alexandria/Antiochia/Merv (98 C1) |

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Antiochia |

| Levi: | Antiochia (A,I,2) |

| Ravennat: | Antiochia (p. 17.09) |

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | Frühhellenismus (vor 200) |

| Begründung zur Datierung: | Das Toponym Antiochia und das als benachbarter Ort eingetragene Alexandria beziehen sich auf denselben Ort, der zu Alexanders Zeiten unter Alexandria und unter Antiochos I. unter Antiochia bekannt war. Offenbar liegen hier eine Vorlage aus der Zeit Alexanders und eine seleukidische Quelle zu Grunde. |

| Kommentar zum Toponym: |

Die Lokalisierung dieses Ortes ist in der Forschung umstritten; Konsens besteht aber darin, dass es sich bei diesem Antiochia um denselben Ort handelt wie bei dem benachbarten, als vorletzte Station an der von Ekbatana nach Nordwesten führenden Route angegebenen Alexandria. Die Gleichsetzung dieser beiden Orte mit Alexanders Gründung Alexandreia Eschate und die Gleichsetzung mit dem heutigen Kandahār erwägen z.B. Tarn, Eggermont, Dani/Bernard, Bernard, Fraser, Wiesehöfer und Schuol. Nach Braun repräsentieren die beiden letzten Stationen im Osten, das benachbarte Alexandria und Antiochia, ein und denselben Ort, nämlich das von Alexander gegründete Alexandreia in Margiana und den unter Antiochus I. als Antiochia bezeugten, unter eigenen Namen neugegründeten Ort. - Vgl. dazu Alexandria. |

| Literatur: |

Miller, Itineraria, Sp. 795; William W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, Cambridge 1966 (2. Aufl., ND New York 2010), 83. 118; Pierre H.L. Eggermont, Cyrus the Great, Alexander the Great and the Identification of the Avestan Iskata Mountain, in: Pakistan Archaeology 26/2, 1991, 1-47, hier 31f.; Ahmad H. Dani/Paul Bernard,; Alexander and his Successors in Central Asia, in: János Harmatta/Baij N.Puri/G.F. Etemadi (Hrg.), History of Civilizations of Central Asia, Vol. II: The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250, Paris 1996 (2. Aufl.), 67‒97, hier 91; Paul Bernard, The Greek Kingdoms of Central Asia, in: János Harmatta/Baij N.Puri/G.F. Etemadi (Hrg.), History of Civilizations of Central Asia, Vol. II: The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250, Paris 1996 (2. Aufl.), 98‒129, hier 100. 105; Peter M. Fraser, Cities of Alexander the Great, Oxford 1996 (ND 2003), 33; Josef Wiesehöfer, Ancient Persia from 550 BC to 650 AD, London/New York 2001 (2. Aufl., ND 2004), 112; Christiane Braun, Untersuchungen zum XI. Segment der Tabula Peutingeriana anhand der Route Persepolis - Ekbatana - Hecantopolis - Propasta - Antiochia, in: Orbis Terrarum 14, 2016, 11-32, 25-27; Monika Schuol, Indien und die großen Flüsse auf der Tabula Peutingeriana: Die östliche Oikumene zwischen paganer und christlicher Kartographie, in: Orbis Terrarum 14, 2016, 92-154, hier 102f. |

| Letzte Bearbeitung: | 13.10.2025 22:07 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/einzelanzeige.php?id=1878 [zuletzt aufgerufen am 31.12.2025]