Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

| Toponym TP (aufgelöst): | Fluvius Afesia |

| Name (modern): | Adige/Etsch |

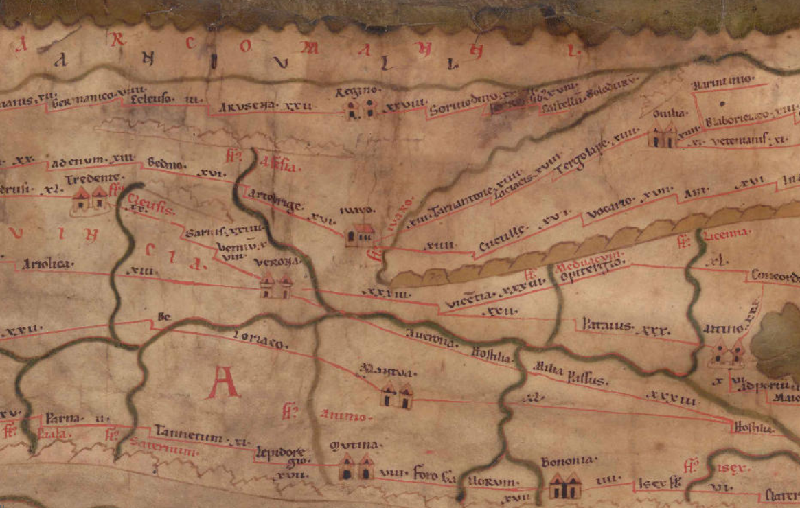

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | |

| Toponym nachher | |

| Alternatives Bild | --- |

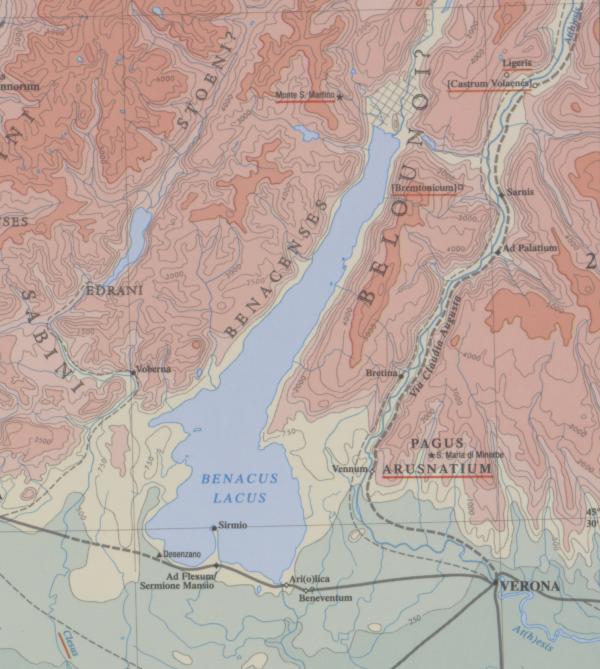

| Bild (Barrington 2000) |

|

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/393383 |

| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Etsch |

| Großraum: | Italien |

| Toponym Typus: | Fluss |

| Planquadrat: | 3A3 |

| Farbe des Toponyms: | rot |

| Vignette Typus : | --- |

| Itinerar (ed. Cuntz): |

|

| Inschriften (EDCS-ID): | |

| Alternativer Name (Lexika): | Atesis (DNP) |

| RE: | Atesis - https://elexikon.ch/RE/II,2_1925.png |

| Barrington Atlas: | At(h)esis fl. (40 A1 / 39 I3) |

| TIR / TIB /sonstiges: | Athesis fl. (TIR L 33, 26) |

| Miller: | Fl` Afesia |

| Levi: |

|

| Ravennat: |

|

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |

|

| Plinius: | Atesis (3,121) |

| Strabo: | Ἀτησῖνος (4,6,9) |

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | --- |

| Begründung zur Datierung: |

|

| Kommentar zum Toponym: |

Miller, Itineraria, Sp. 388: Fl` Afesia (irrig Atesia und Afefia (Bt, Bg)), Athesis (Verg, Sil, Claud, Flor, Pl), Ἀτησινὸς (St), Ἀτισών (Plut); entspringt auf den Rätischen Alpen, der Hauptfluß von Rätia I, ergießt sich in mehreren Mündungen ins Adriatische Meer. Auf der Karte ist er ein linker Nebenfluß des Padus; j. Adige oder Etsch. |

| Literatur: |

[1] Bosio/Rosada, Fonti II, S. 81. |

| Letzte Bearbeitung: | 18.11.2025 18:58 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/einzelanzeige.php?id=2532 [zuletzt aufgerufen am 02.01.2026]