Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

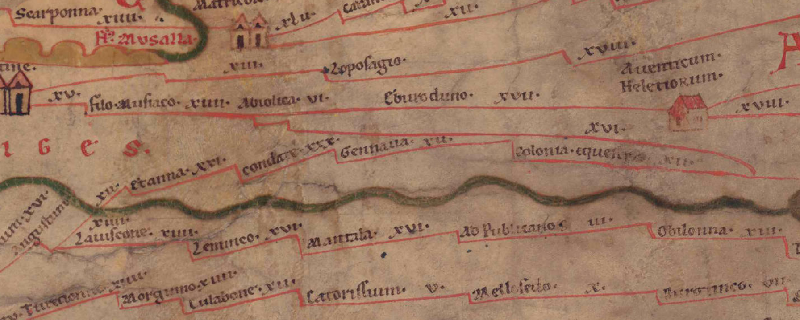

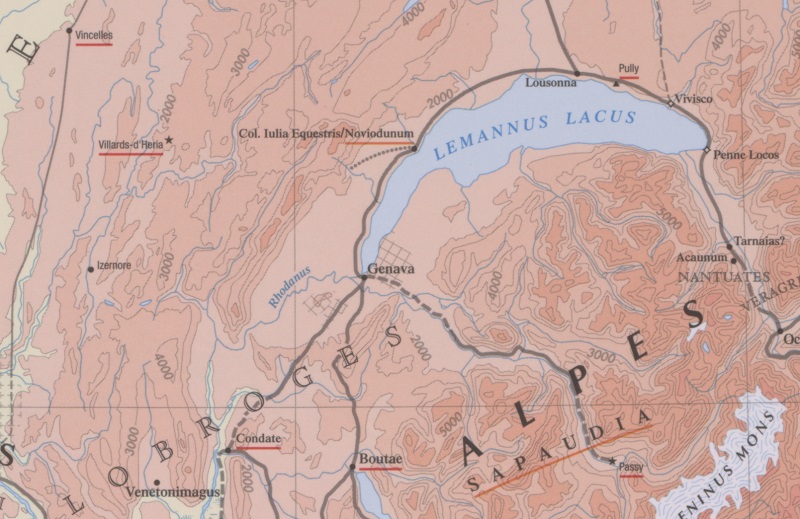

| Toponym TP (aufgelöst): | Gennaua (Gennava) |

| Name (modern): | Genf/Geneva/Genève |

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | XXX Condate |

| Toponym nachher | XII Colonia equestris |

| Alternatives Bild | --- |

| Bild (Barrington 2000) |

|

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/177528 |

| Großraum: | Gallien/Germanien |

| Toponym Typus: | Ortsname ohne Symbol |

| Planquadrat: | 2B1 |

| Farbe des Toponyms: | schwarz |

| Vignette Typus : | --- |

| Itinerar (ed. Cuntz): | Genava (347,12) |

| Alternativer Name (Lexika): | Genava (DNP) |

| RE: | Genava [1] - https://elexikon.ch/RE/VII,1_1129.png |

| Barrington Atlas: | Genava (18 D3) |

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Gennaua |

| Levi: |

|

| Ravennat: | Genua (p. 63.16; 63.19; 63.38) |

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | --- |

| Begründung zur Datierung: |

|

| Kommentar zum Toponym: |

Miller, Itineraria, Sp. 124: |

| Literatur: |

1 Desjardins, Table, p. 55, col. 3, no. 5 - p. 56, col. 1. |

| Letzte Bearbeitung: | 08.01.2026 14:08 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige.php?id=3412 [zuletzt aufgerufen am 01.03.2026]