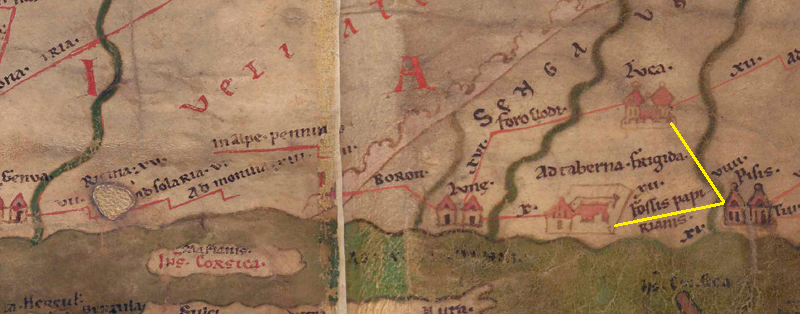

Tabula Peutingeriana – Pantalla individual

| Topónimo (simplificado): | Lvnae (Lunae) |

| Nombre (moderno): | Luni |

| Imagen: |  Al detalle de la imagen |

| Topónimo antes | - Boron |

| Topónimo después | XVI Foro Clodi X Ad Taberna Frigida |

| Imagen alternativa | --- |

| Imagen (Barrington 2000) |

|

| Imagen (Scheyb 1753) | --- |

| Imagen (Welser 1598) | --- |

| Imagen (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/403235 |

| Wikipedia | https://it.wikipedia.org/wiki/Luni |

| Área: | Italia |

| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |

| Cuadrícula: | 3B1 |

| Color del topónimo: | negro |

| Tipo de viñeta: | A Torre doble |

| Itinerario: | Luna (289,2; 293,4), A Pisis Lune (501,6), A Lune Segesta (501,7) |

| Nombres alternativos (diccionarios): | Luna [3] |

| Nombre A (RE): | Luna [1] - https://elexikon.ch/RE/XIII,2_1805.png |

| Nombre B (Barrington Atlas): | Luna (41 C1) |

| Nombre C (TIR / TIB /otros): | Luna (TIR L 32, 87) |

| Nombre D (Miller): | Lune |

| Nombre E (Levi): | Lune (A,I,1) |

| Nombre F (Ravenate): | Lune (p. 70.20; 86.07) |

| Nombre G (Ptolemaios): | Λοῦνα (3,1,4) |

| Plinius: | primum Etruriae oppidum Luna (3,50) |

| Strabo: | Λοῦνα (5,1,11; 5,2,5) |

| Datación del topónimo en la TP: | Comienzos del imperio (incluida la dinastía flavia) |

| Fundamento para la datación: | Seit 177 v. Chr. römische Kolonie mit bedeutendem Hafen, der laut Persius zum ersten Mal literarisch überliefert wird bei Ennius. Spätestens seit Livius ist Luna in der antiken Literatur breit bezeugt. Der Eintrag des Ortes ist damit spätestens frühkaiserzeitlich zu datieren. |

| Comentario al topónimo: |

Kommentar (Köhner) |

| Bibliografía: |

[1] Banti, L., Luni, 1937. |

| Última elaboración: | 10.10.2025 10:31 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=85 [zuletzt aufgerufen am 13.11.2025]