Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

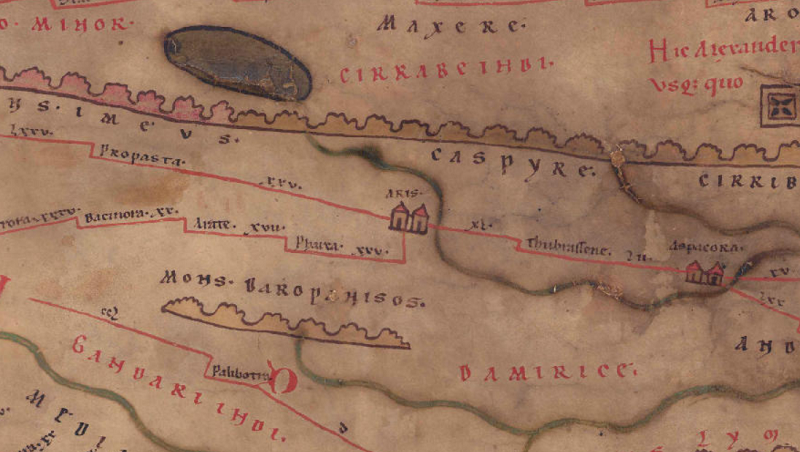

| Toponym TP (aufgelöst): | Aris |

| Name (modern): | Zarang (Miller), Dahan-i Ghulaman (Barrington Atlas) |

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | XXV Propasta XXV Pharca |

| Toponym nachher | XL Thubrassene |

| Alternatives Bild | --- |

| Bild (Barrington 2000) |

ka.jpg) |

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/29540 |

| Großraum: | Asien östl. d. Euphrat, südl. d. Taurus |

| Toponym Typus: | Ortsname mit Symbol |

| Planquadrat: | 11B4 |

| Farbe des Toponyms: | schwarz |

| Vignette Typus : | A Doppelturm |

| Itinerar (ed. Cuntz): |

|

| Alternativer Name (Lexika): |

|

| RE: | Aris [2] |

| Barrington Atlas: | Dahan-i Ghulaman/Zra(n)ka? (3 H3, 6 A3) |

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Aris |

| Levi: | Aris (A,I,2) |

| Ravennat: | Aris (p. 16.36; 16.55) |

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | Klassik (5./4. Jh.) |

| Begründung zur Datierung: | Der älteste Beleg für das Toponym stammt von Ktesias, daher liegt eine Datierung dieses Eintrages in die klassische Zeit nahe. |

| Kommentar zum Toponym: |

Die Lokalisierung von Aris ist in der Forschung nicht ganz unumstritten: Lerner z.B. identifiziert Aris mit dem in den antiken Quellen als Baktra, Zariaspa oder Baktra-Zariaspa bezeichneten Ort in Baktrien; Rapin hingegen setzt Aris bzw. Zariaspa mit Marakanda (Samarkand) gleich. Braun zieht mit aller Vorsicht eine Verwechslung von Aris mit Alexandreia Areia in Erwägung, gibt allerdings die starken Abweichungen der genannten Distanzen von anderen (zuverlässigen) Entfernungsangaben (Strab. 11, 8, 9 [514] = Eratosthenes fr. III B 2 Berger; Plin. nat. 6, 61) zu bedenken. In die richtige Richtung weisen wohl eher die arabischen Geographen des 9. und 10. Jh. (Ahmad Ibn Yaqub, aṭ-Ṭabarī, Ibn Hauqal), die einen in der Drangiane (Zarangiane, das heutige Sīstān) gelegenen Ort mit dem Toponym Zaranǧ oder Zaring bezeichnen. Die Basis für den Namen der Region und ihrer Bewohner geht auf altpers. z-r-k (Zranka/*Dranka; Schmitt, The Bisitun Inscription, 27; Ders., Die altpersischen Inschriften, 39) zurück, davon ausgehend gebildet ist Drangiane/Zarangiane (Schmitt, in: Encyclopaedia Iranica 7/5). Den ältesten Beleg für den Ort bietet die Persika des Ktesias mit dem Toponym Ζάριν (56: Phot. Bibl. 72 p. 41b 38-43b 2 [Nicholson 98 F15]), das wohl als Akkusativ von Ζάρις aufzufassen ist, vgl. König, Die Persika des Ktesias, 46; Nicholson, Ctesias 98. (Text). 186 (Kommentar). An diese dem einheimischen Ortsnamen recht nahe kommenden Namensform recht nahe kommt die bei Isidor von Charax genannte Station πόλις Πάριν (mans. Parth. 2, 17), zu rekonstruieren als Ζάρις oder Ζάριν in der Ariana (Hartmann, Wege, 450) - ein infrastrukturell wichtiger Ort, da am Kreuzungspunkt von drei Straßen gelegen. Die bei den Alexanderhistorikern nicht genannte Stadt dürfte Alexander im Winter 330/29 v.Chr auf seiner Verfolgung von Bessos und dessen Anhängerschaft passiert haben (Arr. 3, 25, 8; Diod. 17, 78, 4; Strab. 15, 2, 10 [724]), um dann die gesamte Satrapie seinem Reich einzuverleiben. Hierher zu stellen ist auch das Toponym ARIS auf der Tabula Peutingeriana und die gleichautende Namensform beim Ravennaten (46, 1: Aris): Tomaschek erklärt die Namensform Aris durch ein möglicherweise undeutlich geschriebenes ζ im seleukidischen Stadiasmos und verbindet das Toponym mit Isidors Station πόλις Πάριν (s.o.). In der neueren Forschung meistens vertreten wird mittlerweile meistens die Lokalisierung von Aris in der Nähe des Stadtgebietes des heutigen, im westlichen Afghanistan an der Grenze zum Iran gelegenen Zaranǧ und ca. 30 km südöstlich vom ostiranischen Zābol gelegen, wie bereits von Tomaschek (RE II/1, 846) und Treidler (RE XXIII/1, 818) vorgeschlagen; das Ruinenfeld heißt Dahana-i Ġulāmān (Dahan-i Ghulaman). |

| Literatur: |

Wilhelm Tomaschek, Zur historischen Topographie von Persien. I. Die Straßenzüge der Tabula Peutingeriana, Wien 1883 (= Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 102), 145-231, hier 213; Ders., in: RE II / 1, 1895, 382 s.v. Arate; ders., ebd., 846 s.v. Aris 2; Ders., in: RE II / 2, 1896, 1709 s.v. Aspacora; Joseph Marquart, Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac’i. Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und topographischen Exkursen, Berlin 1901 (= Abhandlunggen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Kl. Neue Folge III, No. 2), 35f.; Hans Treidler, in: RE XXIII / 1, 1957, 817-822 s.v. Prophthasia 2, hier 818; William W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, Cambridge 1966 (2. Aufl. 2010), 14 mit Anm. 4; Friedrich W. König, Die Persika des Ktesias von Knidos, Graz 1972, 46; John M. Cook, The Persian Empire, London / New York 1983, 255. 278; Adrian D.H. Bivar, The Persian Eldorado, in: Gherardo Gnoli/Antonio Panaino (Hrg.), Proceedings of the First European Conference of Iranian Studies Held in Turin, September 7th-11th, 1987 by the Societas Iranologica Europaea, pt. 1: Old and Middle Iranian Studies, Rome 1990, 29-42, hier 30; Klaus Schippmann, Die iranischen Feuerheiligtümer, Berlin 1971, 42. 50-57; Rüdiger Schmitt, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great: Old Persian Text. Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part I: Inscriptions of Ancient Iran, Vol. 1 / 1, London 1991, 27; Rüdiger Schmitt, in: Encyclopaedia Iranica 7/5, 1995, 534-537 s.v. Drangiana (or Zarangiana), http://www.iranicaonline.org/articles/drangiana (zuletzt aufgerufen am 20.3.2020); Jeffrey D. Lerner, The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau, Stuttgart 1996 (= Hist.-E. 123), 47f. mit Anm. 8 (zur Forschungsdiskussion um die Lokalisierung von Zariaspa und Wilsons Identifizierung von Zariaspa mit Alexandria Margiana). 50. 60. 106; Claude Rapin, L‘Afghanistan et l‘Asie centrale dans la géographie mythique des historiens d‘Alexandre et dans la toponymie des géographes gréco-romains. Notes sur la route d‘Hérat à Begram, in: Osmund Bopearachchi / Marie-Françoise Boussac (Hrg.), Afghanistan. Ancien carrefour entre l‘est et l‘ouest. Actes du Colloque International organisé par Christian Landes & Osmund Bopearachchi au Musée archéologique Henri-Prades-Lattes du 5 au 7 mai 2003, Brepols 2004 (= Indicopleustoi 3), 143-172; Andrew Nichols, The Complete Fragments of Ctesias of Cnidus: Translation and Commentary with an Introduction, unpublished PhD Dissertation University of Florida 2008, 98. 186; Rüdiger Schmitt, Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Editio Minor mit deutscher Übersetzung, Wiesbaden 2009, 39; Bruno Jacobs, Achaemenid Satrapies, in: Encyclopaedia Iranica, online edition 2011 (http://www.iranicaonline.org/articles/achaemenid-satrapies) s.v. 6 und 6.2 (zuletzt abgerufen am 18.3.2018); Kurt Maier, Die Geographie der mittelalterlichen iranischen Provinz Sīstān in frühen islamischen Quellen, Würzburg 2009 (= Kultur, Recht und Politik in muslimischen Gesellschaften 14), 63-72. 149f. 162; Christiane Braun, Untersuchungen zum XI. Segment der Tabula Peutingeriana anhand der Route Persepolis - Ekbatana - Hecantopolis - Propasta - Antiochia, in: Orbis Terrarum 14, 2016, 11-32, hier 24; Clifford E. Bosworth, in: Encyclopaedia of Islam (2. Aufl.), s.v. Zarang (http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_8123, zuletzt aufgerufen am 14.11.2017); Claude Rapin, Alexandre le Grand en Asie Centrale. Géographie et Strategie de la Conquête des Portes Caspiennes à l‘Inde, in: Claudia Antonetti / Paolo Biagi (Hrg.), With Alexander in India and Central Asia. Moving East and Back to West, Oxford / Philadelphia 2017, 37-122, hier 38f. 98. 100f.; Udo Hartmann, Wege durch Parthien - Straßen, Handelsrouten und Kommunikation im Arsakidenreich, in: Bernhard Woytek (Hrg.), Infrastructure and Distribution in Ancient Economies. Proceedings of a Conference Held at the Austrian Academy of Sciences, 28–31 October 2014, Wien 2018, 445-472, hier 450. |

| Letzte Bearbeitung: | 15.04.2025 13:33 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/einzelanzeige.php?id=1883 [zuletzt aufgerufen am 29.12.2025]