Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

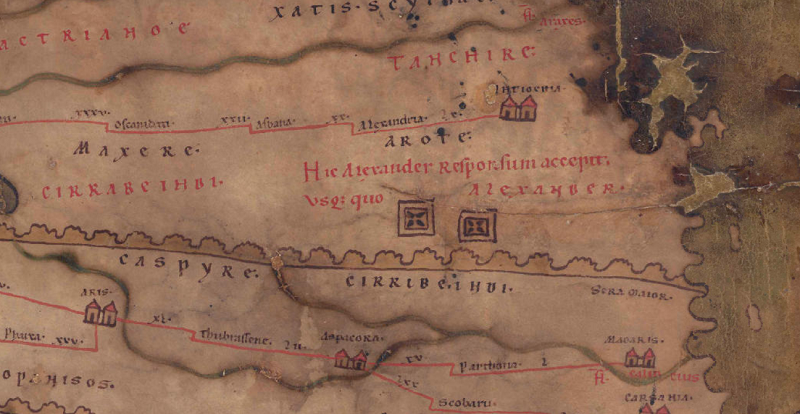

| Toponym TP (aufgelöst): | Hic Alexander Responsum accepit: Usque quo Alexander |

| Name (modern): |

|

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | |

| Toponym nachher | |

| Alternatives Bild | --- |

| Bild (Barrington 2000) | --- |

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Großraum: | Asien östl. d. Maiotis (Asowsches Meer), nördl. d. Taurus |

| Toponym Typus: | chorographische Information |

| Planquadrat: | 11B4 / 11B5 |

| Farbe des Toponyms: | rot |

| Vignette Typus : | --- |

| Itinerar (ed. Cuntz): |

|

| Alternativer Name (Lexika): |

|

| RE: | Ara, Arae [5] - https://elexikon.ch/RE/II,1_341.png |

| Barrington Atlas: |

|

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Hic Alexander Responsum accepit Usque quo Alexander |

| Levi: |

|

| Ravennat: | Accepit responsum isdem Alexander (p. 7.40) |

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | Frühhellenismus (vor 200) |

| Begründung zur Datierung: | Autoren wie z.B. Strabo, Diodor und Curtius Rufus stützen sich auf ältere Quellen aus dem unmittelbaren Umfeld des Alexanderzuges und der ersten Seleukidenherrscher. |

| Kommentar zum Toponym: |

Link zu den Altarvignetten: |

| Literatur: |

Wilhelm Tomaschek, in: RE II / 1, 1895, 339f. s.v. Ara, Arae (ad Aras) als Ortsname 5) Arae Alexandri; Konrad Miller, Die Ebstorfkarte, eine Weltkarte aus dem 13. Jahrhundert, Stuttgart/Wien 1900 (3. Aufl.), 84 mit Anm. 6; Ders., Itineraria, 838; Anna-Dorothee von den Brincken, Mappa mundi und Chronographia. Studien zur imago mundi des abendländischen Mittelalters, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 24, 1968, 118-186, hier 167 (hier weitere Belege für die Darstellung des Baumorakels in der mittelaltertlichen Kartographie), Wiederabdruck in: Dies., Studien zur Universalkartographie des Mittelalters, Göttingen 2008 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 229), 17-81; Pierre H.L. Eggermont, Cyrus the Great, Alexander the Great and the Identification of the Avestan Iskata Mountain, in: Pakistan Archaeology 26/2, 1991, 1-47, hier 31f.; Hartmut Kugler, Der Alexanderroman und literarische Universalgeographie, in: Udo Schöning (Hrg.), Internationalität nationaler Literaturen. Beiträge zum ersten Symposion des Göttinger Sonderforschungsbereiches 529 „Internationalität nationaler Literaturen“, Göttingen 2000, 102-120, hier 110-113; Natalia Lozovsky, „The Earth is Our Book“: Geographical Knowledge in the Latin West ca. 400-1000, Michigan 2000, 60. 146; Hartmut Kugler / Sonja Glauch / Antje Willing, Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte Neuausgabe in zwei Bänden, Band 1, Berlin 2007, 80 Nr. 4/6; Michael Rathmann, Wahrnehmung und Erfassung geographischer Räume im Hellenismus am Beispiel Asiens, in: Ders., Wahrnehmung und Erfassung geographischer Räume in der Antike, Mainz 2007, 81-102, hier 93 Anm. 89 (Belegstellen). 100f. 102 Abb. 6; Justus Cobet, Die Horizonte der antiken Oikumene: eine Vorgeschichte zu Kolumbus, in: Ders. (Hrsg.), Weltwissen vor Kolumbus, Münster 2013 (= Periplus 13), 7-34, hier 12f.; Balbina Bäbler, Unterwegs zu den Enden der Erde: Apollonios in Taxila und Gadeira, in: Dies. / Heinz-Günther Nesselrath (Hrg.), Philostrats Apollonios und seine Welt. Griechische und nicht-griechische Kunst und Religion in der Vita Apollonii, Berlin / Boston 2016 (= BzA 354), 59-100, hier 92f.; Christiane Braun, Untersuchungen zum XI. Segment der Tabula Peutingeriana anhand der Route Persepolis - Ekbatana - Hecantopolis - Propasta - Antiochia, in: Orbis Terrarum 14, 2016, 11-32, hier 28; Monika Schuol, Indien und die großen Flüsse auf der Tabula Peutingeriana: Die östliche Oikumene zwischen paganer und christlicher Kartographie, in: Orbis Terrarum 14, 2016, 92-154, hier 102. 109; Richard Stoneman, The Greek Experience of India: From Alexander to the Indo-Greeks, Princeton 2019, 71. |

| Letzte Bearbeitung: | 13.10.2025 22:14 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/einzelanzeige.php?id=1952 [zuletzt aufgerufen am 31.12.2025]