Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

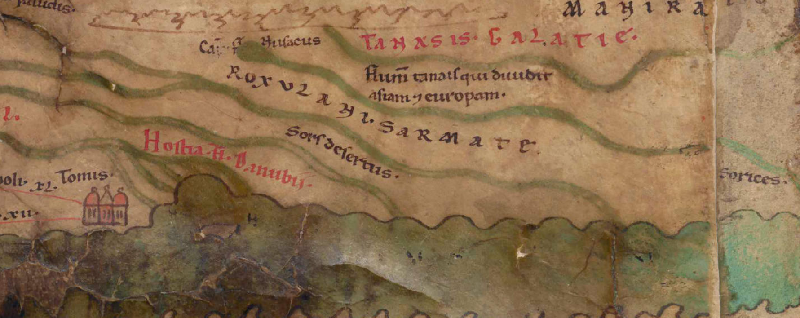

| Toponym TP (aufgelöst): | Sors desertus |

| Name (modern): |

|

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | |

| Toponym nachher | |

| Alternatives Bild | --- |

| Bild (Barrington 2000) |

|

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/226595 |

| Großraum: | Skythien |

| Toponym Typus: | Region |

| Planquadrat: | 7A5 |

| Farbe des Toponyms: | schwarz |

| Vignette Typus : | --- |

| Itinerar (ed. Cuntz): |

|

| Alternativer Name (Lexika): |

|

| RE: |

|

| Barrington Atlas: | Eremia Geton (23 C3) |

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Sors desertus (617) |

| Levi: |

|

| Ravennat: |

|

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: |

|

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | frühe Kaiserzeit (einschließlich Flavier) |

| Begründung zur Datierung: | Die Landschaftsbezeichnung dürfte auf Strabo (7, 3, 14 [305]) zurückgehen. Daher ist eine Datierung des Eintrages in die frühe Kaiserzeit naheliegend. |

| Kommentar zum Toponym: |

Dieser Eintrag bezeichnet offenbar das Siedlungsgebiet verschiedener Völkerschaften, z.B. der Sauromaten und Roxulanen. Die Landschaftsbezeichnung Sors desertus, die wie Talbert zweifellos zu Recht bemerkt „should signify a physical feature or the name of a region“ (https://www.cambridge.org/us/talbert/talbertdatabase/TPPlace2804.html), ist sonst in der antiken Literatur nicht bezeugt. Talbert transkribiert den Eintrag als Sorsdesertvs (ebd.), er zieht diese Angabe also zu einem Wort zusammen, „because no stop appears within it, and the `d` is not capitalized“. Jedoch besteht die Landschaftsbezeichnung unzweifelhaft aus zwei Elementen (s.u.). |

| Literatur: | Wilhelm Tomaschek, Miscellen aus der alten Geographie, in: Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien 18, 1867, 691-721, hier 706; Detlef Detlefsen, Ursprung, Einrichtung und Bedeutung der Weltkarte des Agrippa, Berlin 1906 (= Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie 13) (verschiedene Nachdrucke), 34f.; Miller, Itineraria, 617; Erich Diehl, in: RE VII A / 2, 1943-1948, 1849f. s.v. Tyras 1; Gerhard Perl, Tacitus. Germania - Lateinisch und Deutsch, Berlin 1990 (= Schriften und Quellen der Alten Welt 37, 2), 127f.; Jerzy Kolendo, Les „déserts“ dans les pays barbares représentation et réalities, in: Dialogues d’histoire ancienne No. 17 / 1, 1991, 35-60, hier 47f. mit Anm. 33; Alan D. Lee, Information and Frontiers: Roman Foreign Relations in Late Antiquity, Cambridge / New York 1993 (repr. 2006), 90; Gerhard Dobesch, Das europäische „Barbaricum2 und die Zone der Mediterrankultur. Ihre historische Wechselwirkung und das Geschichtsbild des Poseidonios, 1995 (= Tyche, Suppl. 2), 88; Alexander V. Podossinov, Eastern Europe in Roman Cartographic Tradition, Moscow 2002, 339 (auf Russisch); Karl Strobel, Das Bild Dakiens in der antiken Geographie und der untere Donauraum in der Kartographie des Ptolemaios zwischen Aktualität und Antiquiertheit, in: Orbis Terrarum 14, 2016, 194-228, hier 209f.; Stefan Radt, Strabons Geographika, Band 6: Buch V-VIII: Kommentar, Göttingen 2007, 242; Sorin Nemeti, In circuit tenuit … Dacia and Roman Geographical Knowledge, in: Ephemeris Napocensis 21, 2011, 37-49, hier 40-42. [Standard-Literatur-Liste im PDF-Format] |

| Letzte Bearbeitung: | 15.04.2025 19:56 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/einzelanzeige.php?id=1953 [zuletzt aufgerufen am 31.12.2025]