Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

| Toponym TP (aufgelöst): | Cabios |

| Name (modern): | Castiglione |

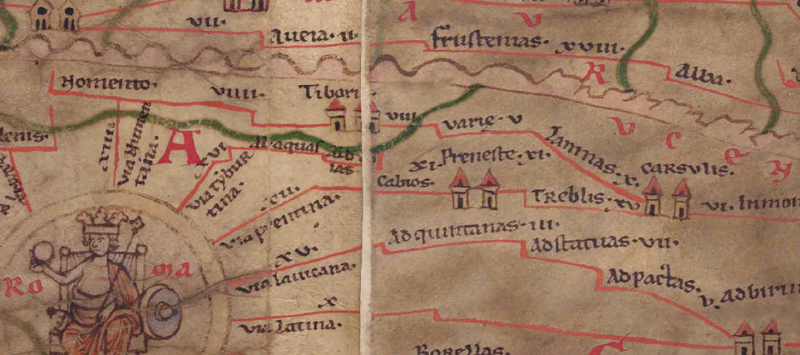

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | XII Via Prentina (Via Praenestina) |

| Toponym nachher | XI Preneste |

| Alternatives Bild | --- |

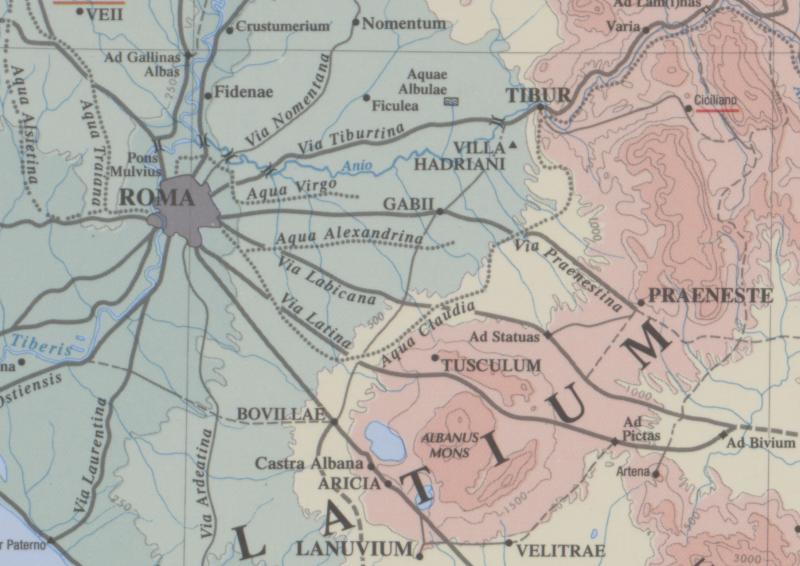

| Bild (Barrington 2000) |

|

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/422932 |

| Großraum: | Italien |

| Toponym Typus: | Ortsname ohne Symbol |

| Planquadrat: | 5B1 |

| Farbe des Toponyms: | schwarz |

| Vignette Typus : | --- |

| Itinerar (ed. Cuntz): | Gabios (302,3) |

| Alternativer Name (Lexika): | Gabii (DNP) |

| RE: | Gabii |

| Barrington Atlas: | Gabii (43 C2 / 44 C2) |

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Cabios |

| Levi: |

|

| Ravennat: | Gabio (p. 71.34), Gabios (p. 71.36) |

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |

|

| Plinius: |

|

| Strabo: | Γάβιοι (5,3,10; 5,3,11) |

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |

|

| Datierung des Toponyms auf der TP: | --- |

| Begründung zur Datierung: |

|

| Kommentar zum Toponym: |

Kommentar (Talbert): |

| Literatur: |

Desjardins, Table, p. 180, col. 3, no. 1 - p. 181, col. 2. |

| Letzte Bearbeitung: | 05.11.2025 23:45 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige.php?id=341 [zuletzt aufgerufen am 01.03.2026]