Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige

| Toponym TP (aufgelöst): | Literno |

| Name (modern): | bei Lago di Patria |

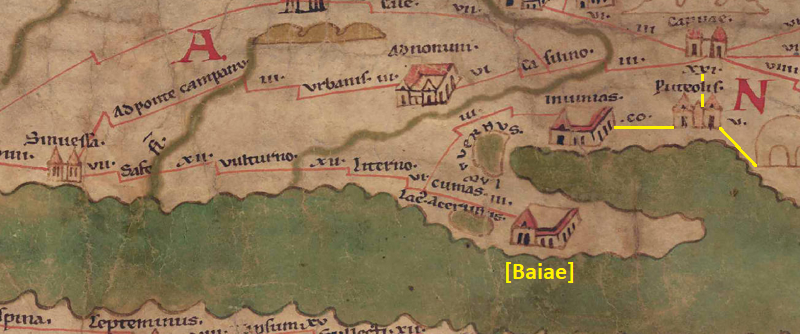

| Bild: |  Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |

| Toponym vorher | XII Vulturno |

| Toponym nachher | VI Cumas |

| Alternatives Bild | --- |

| Bild (Barrington 2000) |

|

| Bild (Scheyb 1753) | --- |

| Bild (Welser 1598) | --- |

| Bild (MSI 2025) | --- |

| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/432911 |

| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Liternum |

| Großraum: | Italien |

| Toponym Typus: | Ortsname ohne Symbol |

| Planquadrat: | 5B3 / 5C3 |

| Farbe des Toponyms: | schwarz |

| Vignette Typus : | --- |

| Itinerar (ed. Cuntz): | Literno (122,6), Litirno (123,4) |

| Alternativer Name (Lexika): | Liternum (DNP) |

| RE: | Liternum - https://elexikon.ch/RE/XIII,1_745 |

| Barrington Atlas: | Liternum (44 F4) |

| TIR / TIB /sonstiges: |

|

| Miller: | Literno |

| Levi: |

|

| Ravennat: | Laternum (p. 69.40), Liternum (p. 85.38) |

| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): | Λίτερνον (3,1,6) |

| Plinius: | Liternum (3,61) |

| Strabo: | Λιτέρνον (5,4,4) |

| Autor (Hellenismus / Späte Republik): | in Literninum (Liv. 38,52,1), Vitam Literni (Liv. 38,53,8) = Valerius Antias FRH 15 F 46 = F 45 Peter) |

| Datierung des Toponyms auf der TP: | Römische Republik |

| Begründung zur Datierung: | Erste überlieferte literarische Erwähnung laut Livius bei Valerius Antias und Cicero. |

| Kommentar zum Toponym: |

Kommentar (Köhner) |

| Literatur: |

[1] Bove, Annalisa, Liternum, in: DNP 7 (1999), Sp. 352-353. |

| Letzte Bearbeitung: | 16.12.2025 10:24 |

Cite this page:

https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige.php?id=511 [zuletzt aufgerufen am 31.12.2025]